Les mondes imaginaires de Jules Verne

On connaît tous Jules Verne et ses histoires extraordinaires mêlant aventures, sciences et technologies futuristes. Il est l’auteur français le plus traduit au monde et, à ce titre, considéré comme l’un des auteurs classiques de la littérature française et de la littérature jeunesse. Ses textes, admirés depuis le 19e siècle, font de lui l’un des premiers auteurs d’anticipation moderne et l’un des parrains de la science-fiction. Vous pourrez découvrir quelques-uns de ses chefs-d’œuvre en éditions originales lors de l’exposition Nos imaginaires, organisée à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine de Toulouse, du 14 janvier au 4 mai 2025.

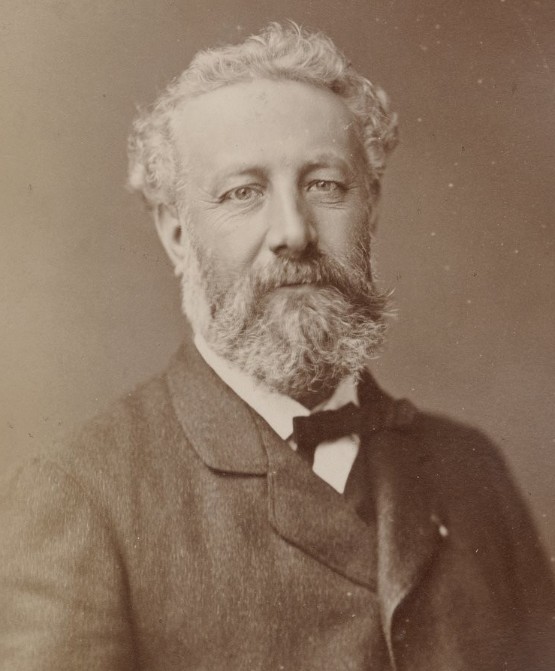

Jules Verne : une vie d’écriture

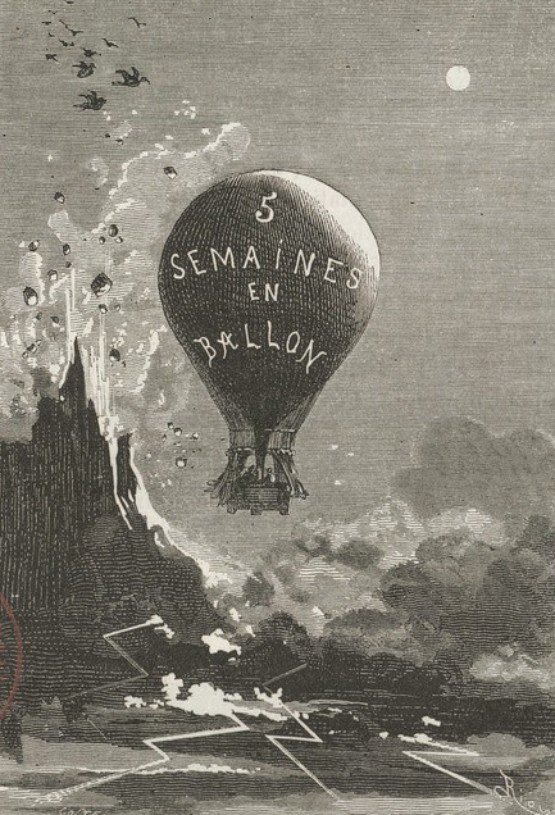

Jules Verne naît en 1828 à Nantes. Après des études de droit, il se lance dans l’écriture. Il publie d’abord quelques pièces de théâtre et des nouvelles, mais celles-ci rencontrent peu de succès. Sa carrière décolle grâce à une rencontre décisive : l’éditeur Pierre-Jules Hetzel lui propose de transformer ses nouvelles en un roman, Cinq semaines en ballon, publié en 1863. Ce sera son premier succès.

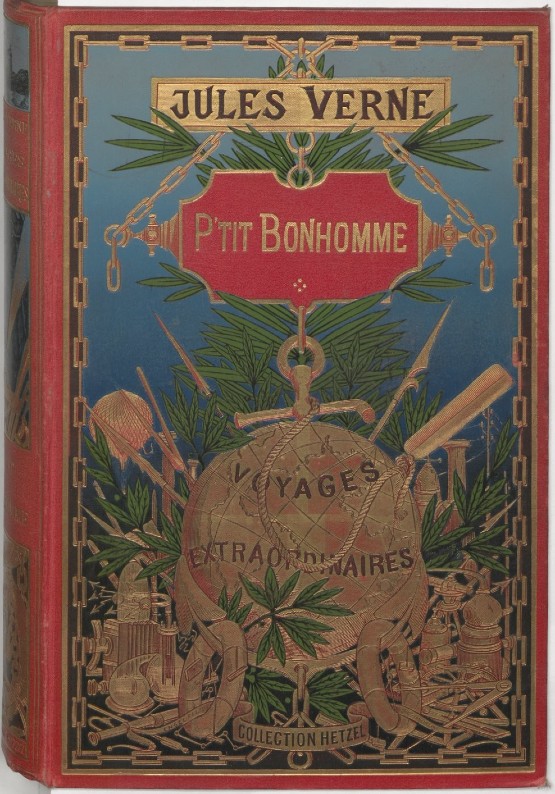

C’est également le début d’une longue collaboration entre Jules Verne et Hetzel, sous le nom des Voyages extraordinaires. Cette collection, dirigée par Pierre-Jules Hetzel puis par son fils Louis-Jules Hetzel, avait pour ambition de synthétiser toutes les connaissances scientifiques (géographiques, géologiques, physiques, astronomiques...) accumulées par la science moderne et de réécrire l’histoire de l’univers grâce à la fiction. Hetzel, éditeur exigeant, intervenait beaucoup dans le travail de Verne, modifiant parfois les intrigues. L’auteur acceptait généralement ces changements de bon gré.

Durant vingt ans, Jules Verne enchaîne les chefs-d’œuvre. Il rédige soixante-deux romans et dix-huit nouvelles dans le cadre des Voyages extraordinaires. Certains sont également publiés en feuilletons dans le Magasin d’éducation et de récréation, revue pour la jeunesse publiée par Hetzel et Jean Macé à partir de 1864, ou dans des périodiques pour adultes comme Le Temps.

Jules Verne acquiert une notoriété internationale. Son nom apparaît régulièrement dans la presse, notamment dans Le Petit Républicain de Toulouse et du Midi du 12 mars 1886, qui relate l’attentat du 9 mars 1886 dont il a été victime : son neveu Gaston Verne, atteint de folie, l’a blessé à la jambe, le laissant boiteux jusqu’à la fin de sa vie.

Sa mort, des suites d’un diabète, le 24 mars 1905, est annoncée dans toute la presse. Ses obsèques attirent une foule de plus de cinq mille personnes. Par la suite, ses romans sont régulièrement adaptés au cinéma, au théâtre et à la télévision, ses récits d’aventures spectaculaires se prêtant bien à l’exercice.

Les œuvres de Jules Verne

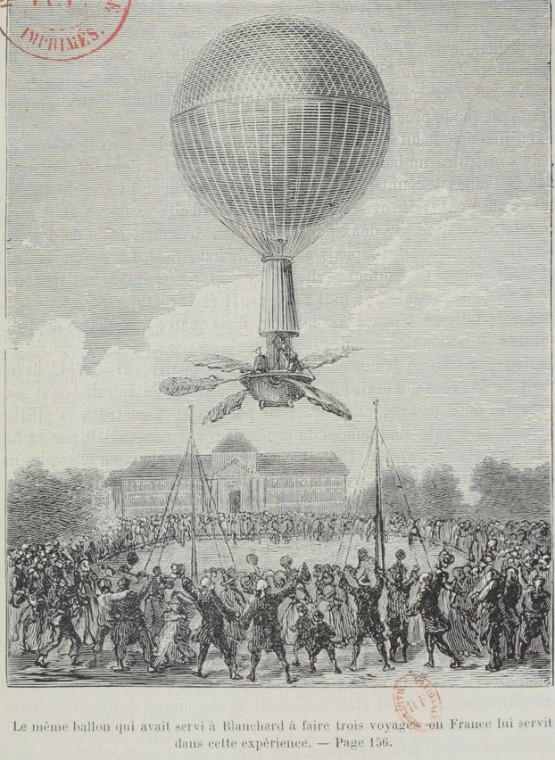

Dans Cinq semaines en ballon, son premier roman publié en 1863, il raconte l’histoire de l’exploration de l’Afrique grâce à un voyage en ballon dirigeable.

Dans Voyage au centre de la Terre, publié en 1864, il narre l’expédition souterraine d’un savant allemand, de son neveu et de leur guide, qui suivent les indications d’un manuscrit runique ancien. Ils pénètrent dans les entrailles de la Terre par un volcan islandais éteint, le Sneffels, et découvrent des fossiles vivants ainsi que des créatures fantastiques.

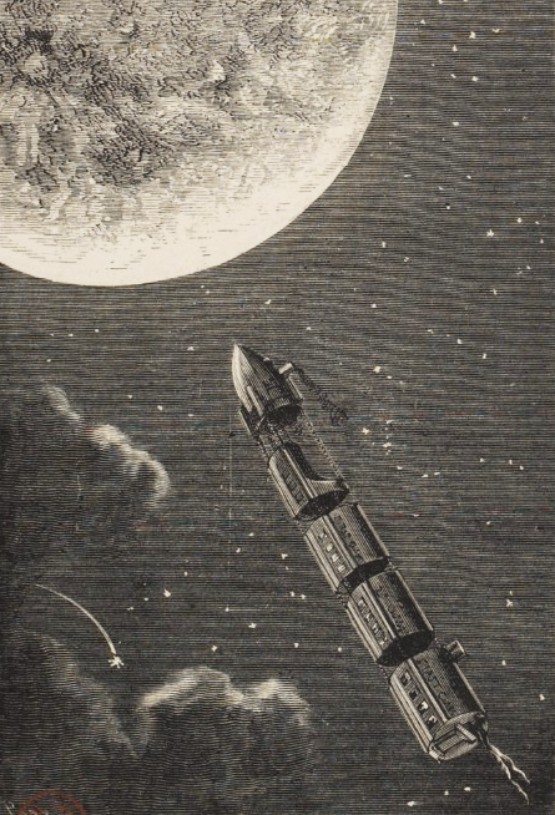

Publié en 1865, De la Terre à la Lune, trajet direct en 97 heures 20 minutes raconte le voyage vers la Lune de scientifiques et militaires. Il inspirera deux autres œuvres majeures de la science-fiction : le roman Les Premiers Hommes dans la Lune de H. G. Wells publié en 1901 et le premier film de fiction Voyage dans la Lune de Georges Méliès sorti en 1902.

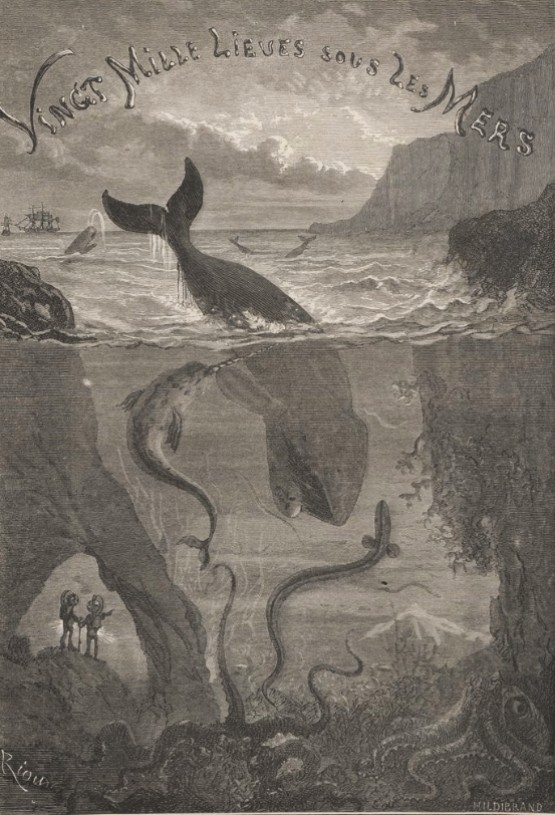

Paru en 1869-1870, Vingt mille lieues sous les mers est sans doute le roman le plus célèbre et le plus marquant de Jules Verne. Il relate l’histoire du capitaine Némo, un misanthrope énigmatique qui sème la terreur dans les océans à bord du Nautilus, un sous-marin révolutionnaire à la silhouette de cétacé. L’œuvre explore des thématiques variées comme la technologie du sous-marin, la chasse en scaphandre autonome, l’électricité, l’océanographie, et même le mythe de l’Atlantide, cette île mystérieuse engloutie.

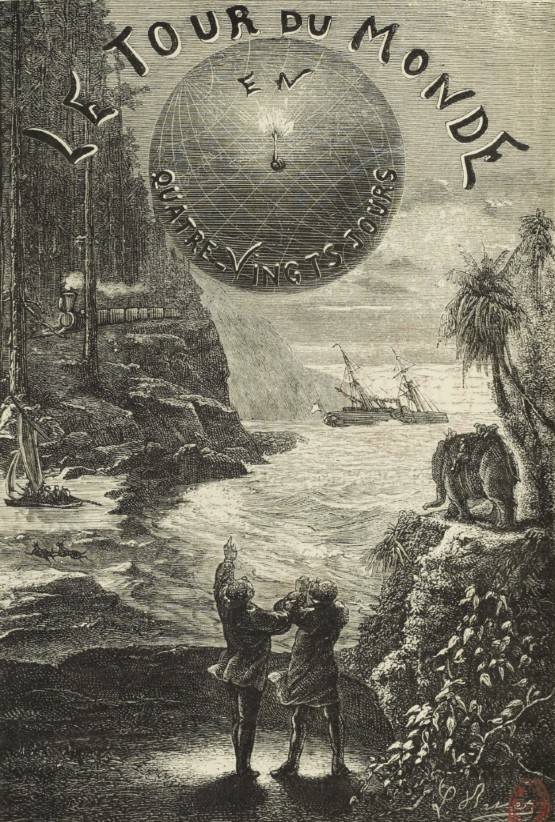

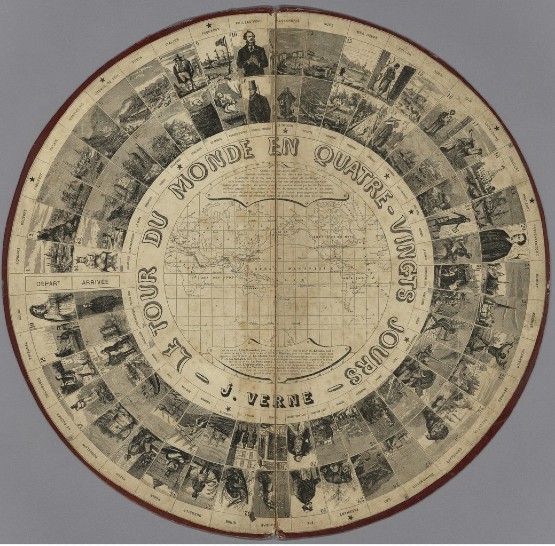

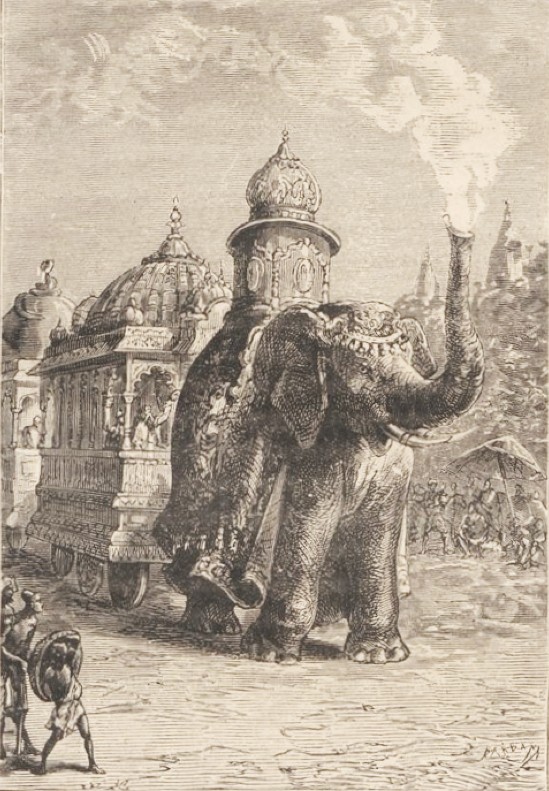

Le deuxième roman le plus célèbre de Jules Verne, Le Tour du monde en quatre-vingts jours, publié en 1872, raconte les aventures d’un gentleman anglais, Phileas Fogg, et de son domestique français, Jean Passepartout, dans leur pari audacieux de faire le tour du monde en moins de 80 jours. Ils utilisent tous les moyens de transport disponibles comme le train, la voiture, le bateau à vapeur et même l'éléphant.

Ce roman emblématique a marqué les esprits du vivant de Jules Verne jusqu’à nos jours. Il a inspiré de nombreuses adaptations culturelles : jeux de société, pièces de théâtre, bandes dessinées, films, séries, jeux vidéo, etc.

Dans un registre moins connu, La Maison à vapeur, publié en 1880, imagine un éléphant mécanique fonctionnant à la vapeur, qui permet à quatre Anglais de voyager à travers l’Inde. Ce concept visionnaire a été concrétisé de nos jours par la Compagnie de La Machine, avec l’emblématique éléphant des Machines de l’île à Nantes.

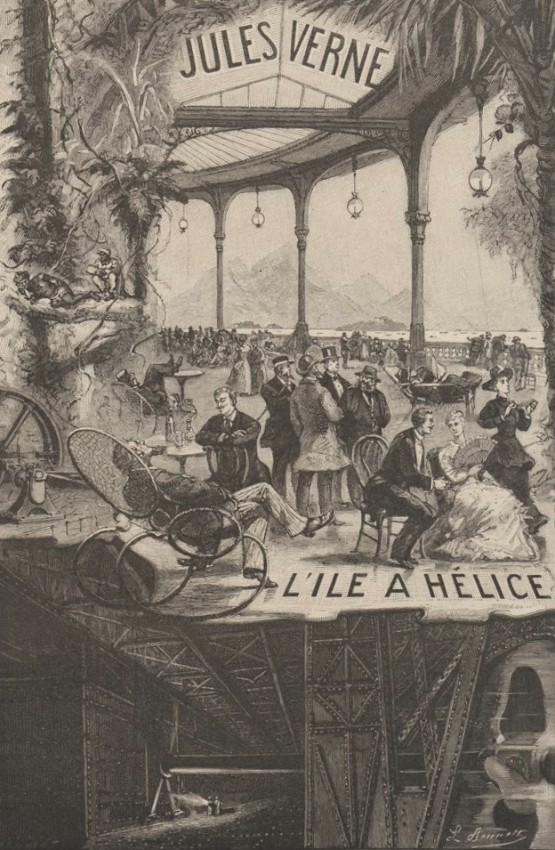

Enfin, L’Île à hélice, publié en 1895, met en scène une île flottante propulsée par l’électricité et des machines. À sa surface, les passagers richissimes de Milliard City jouissent d’un luxe extravagant, tandis que les ouvriers s’occupent de la machinerie dans les profondeurs. Ce roman aborde la lutte des classes, une thématique également chère à Herbert George Wells, l’autre grand pionnier et parrain de la science-fiction.

L’anticipation technologique de Jules Verne

Les romans d’anticipation de Jules Verne s’appuient sur des technologies existantes à son époque, comme le ballon, que l’on retrouve dans Cinq semaines en ballon (1863). Toutefois, les capacités qu’il attribue à ce ballon dépassent largement les possibilités techniques de son temps, notamment pour parcourir de longues distances. En effet, ces moyens de transport, propulsés par la seule force du vent, ne permettaient alors que des trajets limités, tels que la traversée de la Manche réalisée par Jean-Pierre Blanchard en 1785. Ce n’est qu’en 1884 que le premier ballon dirigeable électrique et manœuvrable, La France, conçu par Charles Renard et Arthur Krebs, réussit un aller-retour.

Dans Vingt mille lieues sous les mers (1869-1870), Verne imagine un sous-marin révolutionnaire, le Nautilus, capable de plonger dans les abysses et doté d’une silhouette de cétacé. Bien qu’inspiré des sous-marins de son époque, – le premier ayant été créé par Robert Fulton en 1801 – son Nautilus surpasse ces prototypes, encore rudimentaires et utilisés pour remplacer les bateaux de guerre en bois. Le Nautilus fonctionne à l’électricité, qu’il produit grâce aux ressources minérales des océans, une technologie bien en avance sur son temps. Dans la réalité, il faudra attendre près de trente ans après la publication du roman pour voir émerger le Narval, premier sous-marin opérationnel doté d’une propulsion mixte combinant machine à vapeur et électricité.

Si les récits de Jules Verne anticipent souvent des avancées scientifiques et technologiques non maîtrisées à son époque, d’autres sont plus fantaisistes et sortent davantage de son imagination. Ainsi, dans De la Terre à la Lune, il imagine une fusée capable d’atteindre la Lune, un siècle avant les premiers voyages spatiaux. Pour rendre ses récits crédibles, Verne s’appuie sur des détails techniques réalistes et s’efforce de concevoir des machines plausibles.

De même, parmi ses personnages, une figure emblématique revient régulièrement : celle du savant génial, à la fois visionnaire et excentrique. Cette image du professeur scientifique marquera durablement la science-fiction.

Les anticipations de Jules Verne ont parfois été critiquées à son époque, jugées fantaisistes ou irréalisables. Pourtant, ses inventions fascinaient déjà de nombreux lecteurs, qui comprenaient le caractère avant-gardiste de son œuvre. Le 10 mai 1893, Le Sud-Ouest écrivait à ce sujet : “Point n'est besoin [...] de chercher longtemps pour surprendre Jules Verne en flagrant délit de préscience ou de divination, et le fait est que presque tout ce qu’il a prédit de plus extraordinaire en fait de voyages ou de tours de force scientifiques s’est déjà accompli ou est en passe de s’accomplir.”

Pour aller plus loin...

Dossier sur Jules Verne dans Gallica

J.M. Kornprobst, Les voyages extraordinaires de Jules Verne : le dictionnaire illustré des personnages, Paris : Regards, 2024

N. Allard, Les mondes extraordinaires de Jules Verne : aux origines de la pop culture et de la science-fiction, Malakoff : Armand Colin, 2021

S. Roques, Jules Verne et l'invention d'un théâtre-monde, Paris : Garnier, 2018

M. Clamen, Jules Verne et les sciences : cent ans après, Paris : Belin, 2017

F. Boumahdi, Jules Verne : un océan tumultueux de mots et de rêves, Paris : H. Champion, 2012