Les vacances d’été : de la villégiature aristocratique au droit aux loisirs

Quand arrive l’été, les rues de nos villes se vident, les gares s’animent, et les plages se remplissent. Cette grande migration estivale, aujourd’hui bien ancrée dans nos habitudes, est pourtant le fruit d’une longue évolution sociale, culturelle et économique, amorcée dès le 19ᵉ siècle. Rosalis revient ici sur l’histoire des vacances d’été, depuis la villégiature des élites jusqu’à l’avènement d’un droit au repos pour tous.

Le privilège des villégiatures (19ᵉ siècle)

Au 19ᵉ siècle, partir pour l’été n’est pas une pratique répandue. Seule une infime partie de la société française (les aristocrates et les riches rentiers) peut s’offrir le luxe de “se récréer” à la campagne, dans des lieux de villégiature. Ces élites, libres des contraintes économiques, quittent les villes entre mai et octobre pour retrouver leurs châteaux familiaux à la campagne.

Leur année se scinde en deux temps : la saison mondaine, consacrée aux affaires et aux réceptions en ville, et la saison champêtre, rythmée par la chasse, les promenades et les rencontres familiales à la campagne. Cette organisation du temps, liée à la classe sociale, va peu à peu influencer d'autres milieux.

Au fil du siècle, les bourgeois suivent l’exemple des aristocrates. Possédant souvent plusieurs résidences, ils passent plusieurs mois à la campagne, tout en gardant un œil sur leurs affaires. Les familles, accompagnées de leurs domestiques, s’installent à la campagne avec un souci de confort et de représentation.

Cependant, une distinction s’opère : les bourgeois parisiens privilégient les maisons de campagne qui leur appartiennent, tandis que ceux de province louent des résidences ou fréquentent des hôtels. Cette mobilité temporaire devient l’occasion de varier les plaisirs et les lieux de villégiature.

Le train et la démocratisation du voyage (milieu 19ᵉ siècle)

Le terme “touriste”, popularisé par Stendhal en 1838 (Mémoires d’un touriste), entre dans le langage courant. Une presse spécialisée voit le jour, comme la Gazette du littoral méditerranéen (1872), La Gazette des touristes : moniteur des clubs alpins (1877) ou Le Journal des touristes et des villégiatures qui relate les actualités des stations.

L’essor du chemin de fer bouleverse cette organisation élitiste. Dès 1848, le “premier train du plaisir” relie Paris à Dieppe. Le train réduit de deux tiers le temps de trajet par rapport à la voiture à cheval et ouvre la voie à une nouvelle forme de mobilité.

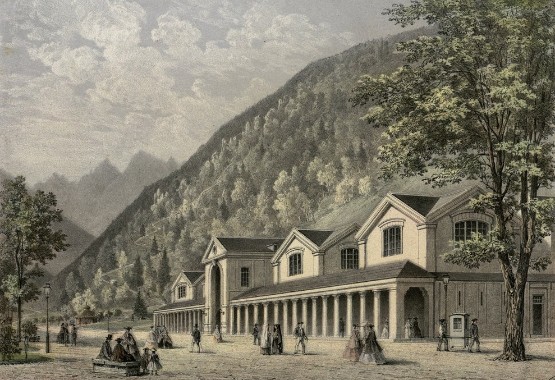

Le voyage vers les villes balnéaires, thermales ou à la campagne devient une nouvelle norme pour les citadins aisés. Des stations, comme Biarritz, Deauville, Vichy, ou encore Nice, deviennent les nouveaux lieux mondains à la mode, hiver comme été.

Des loisirs pour tous (20ᵉ siècle)

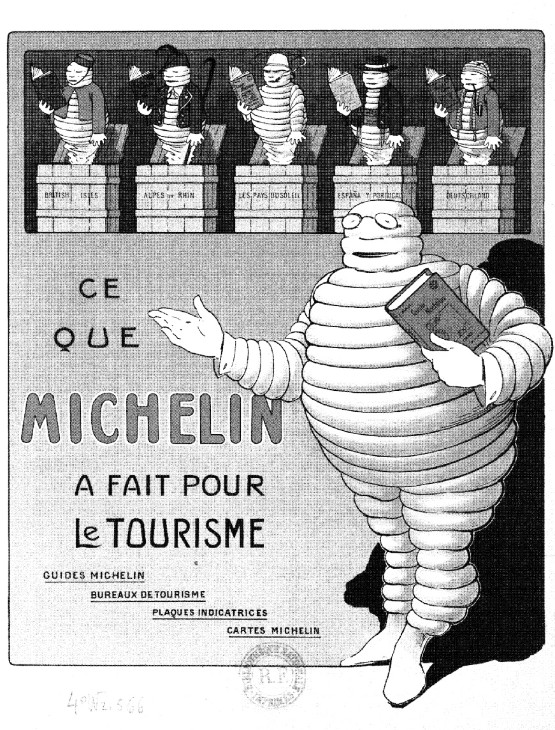

À la fin du 19ᵉ siècle, le tourisme s’organise avec la fondation du Touring Club de France (association fondée en 1890 pour le développement du cyclotourisme), la publication du Guide Michelin (depuis 1900), ou encore la création des premiers syndicats d’initiative.

Peu à peu, le désir de nature et de repos sort du cadre aristocratique et bourgeois pour s’étendre à d’autres couches de la société.

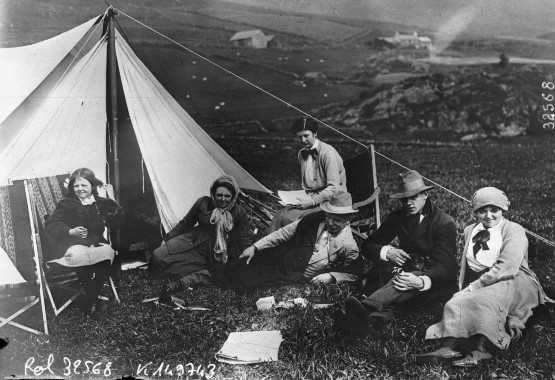

Le camping se développe à l’aube du 20ᵉ siècle : il concerne au départ principalement des hommes seuls, issus des classes socio-professionnelles élevées, puis progressivement leurs familles viennent avec eux. Ce sont souvent des randonneurs, pédestres ou cyclotouristes, qui cherchent à échapper à l’air pollué des grandes villes. Ici, on peut reconnaître le chancelier de l’Échiquier (futur Premier ministre britannique) David Lloyd George et sa famille en camping dans la campagne en 1913.

Les dimanches d’excursion deviennent une habitude pour les citadins plus modestes, comme Marcel Pagnol se le remémore dans Le Château de ma mère (publié en 1957) à partir de ses souvenirs des escapades familiales à La Treille chaque samedi dans les années 1900. La distinction entre temps de travail et temps de loisir s’impose progressivement pour différentes couches de la société.

La Revue hebdomadaire résume bien ce basculement dans un article de 1912 :

“On se singularisait presque, il y a cinquante ans, en prenant des vacances ; on se singularise presque de nos jours en n’en prenant pas.”

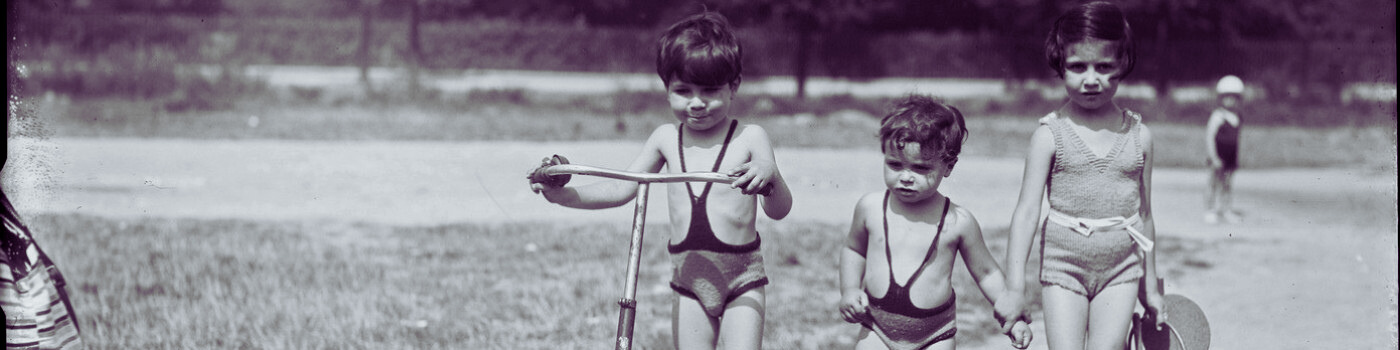

Cette évolution se traduit aussi par l’essor des vacances scolaires, qui ne sont plus uniquement liées au calendrier religieux ou aux besoins agricoles, mais deviennent de véritables temps de pause pour les élèves et les enseignants. Les premières colonies de vacances apparaissent, et avec elles une nouvelle vision de l’enfance et de l’éducation par la nature. Le scoutisme s’implante en France dès 1911.

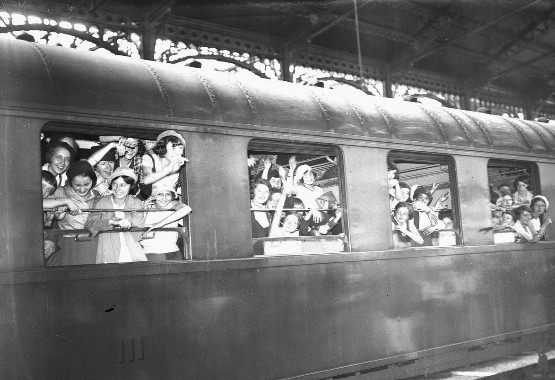

Ce qui relevait du luxe devient une revendication : le loisir, le repos, la promenade et le voyage deviennent autant de droits sociaux en gestation. Les congés payés sont finalement instaurés en 1936 à la suite d’un mouvement de grève massif : les travailleurs et travailleuses accompagnés par la CGT ont gagné deux semaines de congés payés.

Ces mutations sociales, culturelles et économiques préparent la voie aux grandes avancées du 20ᵉ siècle. Lorsque les congés payés sont instaurés en 1936, ils concrétisent une transformation déjà en marche depuis plusieurs générations. Entre tradition aristocratique, imitation bourgeoise, avancées technologiques et conquêtes sociales, les vacances d’été nous racontent une autre manière d’organiser le temps, de vivre la nature, et de penser le bien-être.