Quand Toulouse fut submergée : l’inondation de 1875

À l’occasion des 150 ans de la grande inondation de Toulouse, Rosalis s’associe aux commémorations toulousaines en revenant sur cette histoire dramatique. Dans la nuit du 23 au 24 juin 1875, Toulouse s’éveille dans la stupeur. La Garonne, gonflée par des semaines de pluies diluviennes et la fonte rapide des neiges pyrénéennes, sort brutalement de son lit. En quelques heures, la ville est submergée. Plongeons dans l’histoire d’un drame encore gravé dans les mémoires.

Une catastrophe annoncée

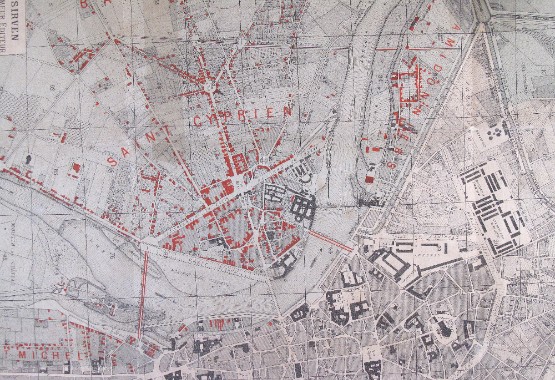

Toulouse est construite de part et d’autre de la Garonne, mais les protections ne sont pas équivalentes. Tandis que la rive droite, où se trouve le centre historique, est relativement surélevée et protégée par des quais maçonnés (Tounis, Brienne, Daurade, Saint-Pierre), la rive gauche, en contrebas, forme un entonnoir peu défendu. Le faubourg Saint-Michel, les Amidonniers, Port-Garaud et la Poudrerie, bien que situés sur la rive droite, sont eux aussi exposés car ils sont dans la partie la plus basse.

Le faubourg Saint-Cyprien, sur la rive gauche, est alors une véritable ville dans la ville, avec plus de 30 000 habitants, et la présence de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques et de l’hôpital de La Grave. Majoritairement peuplé de pêcheurs et d’ouvriers qui vivent dans des maisons en terre crue, c’est là que le drame atteint son paroxysme.

L’année 1875 est exceptionnelle dès le printemps : l’hiver précédent a laissé d’épaisses couches de neige sur les Pyrénées, et le mois de mai est si pluvieux que les sols sont gorgés d’eau bien avant l’été. Dès le 21 juin, le niveau de la Garonne commence à s’élever dangereusement. Le 23, le fleuve atteint son pic : à Toulouse, il grimpe jusqu’à 8,32 mètres à l’échelle du Pont-Neuf, soit plus de 10 fois son niveau habituel. Au plus fort, le débit frôle les 18 000 m³/s, un record. Il est de 10 000 m³/s en moyenne du 23 juin midi au 24 juin à 6h du matin.

La Garonne, capricieuse, a souvent surpris les Toulousains par le passé : l’ouvrage Les drames de l'inondation à Toulouse de Théophile Astrié relate les récits de crues marquantes, comme celles de 1430, 1673, 1772 ou encore 1855. En 1772, on naviguait en bateau dans Saint-Cyprien ! C’est à la suite de cette crue que les capitouls firent construire le Cours Dillon pour protéger Saint-Cyprien. En 1875, peu avaient vu venir une crue d'une telle intensité, à l'exception de certains experts comme Louis Neyret.

Récit d’une nuit tragique

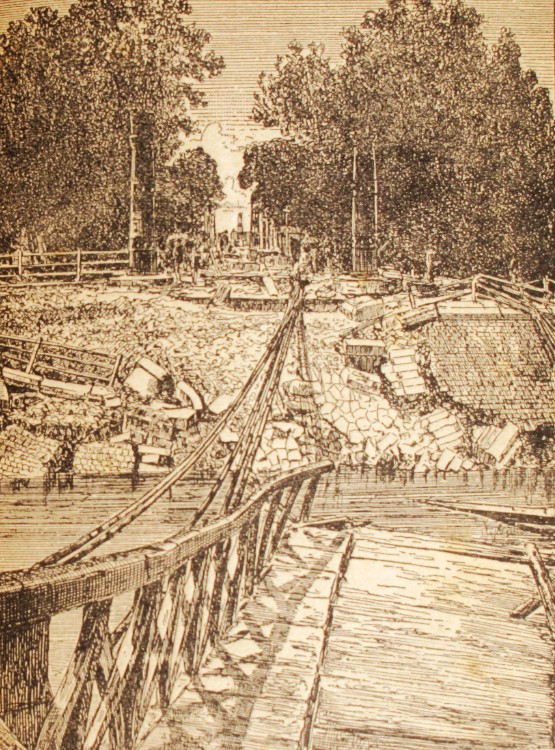

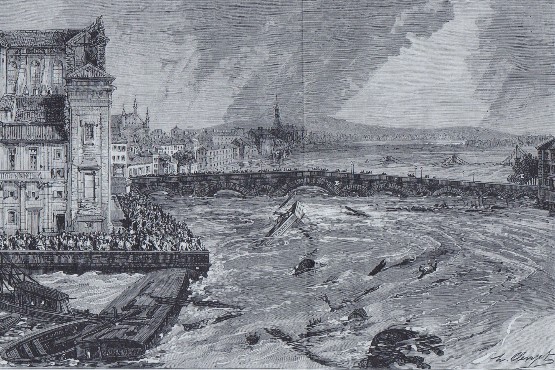

Le 23 juin à midi, les eaux commencent à submerger les quartiers bas comme Saint-Michel et l’île du Ramier. À 13 h, le pont Saint-Pierre s’effondre. En début de soirée, c’est le pont Saint-Michel qui cède à son tour, emporté par la furie du courant. Ces effondrements marquent symboliquement la perte de contrôle de la ville sur son fleuve.

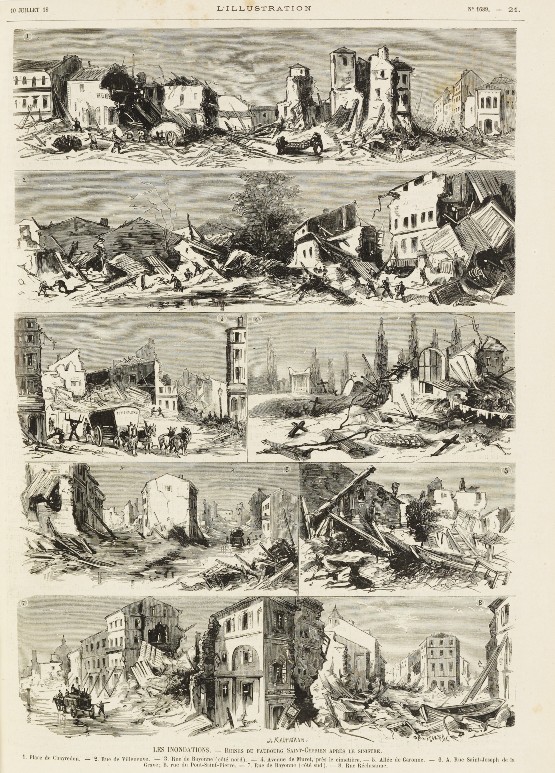

À Saint-Cyprien, les habitants ne se doutent pas de l’ampleur du danger. Beaucoup restent chez eux, pensant être protégés par le Cours Dillon. Mais dans la nuit, la barrière cède sous la pression. L’eau jaillit par l’avenue de Muret, s’engouffre dans le quartier. Des maisons sont arrachées, les habitants se réfugient sur les toits encore debout, certains périssent ensevelis sous les décombres.

« Il faudrait avoir la plume du Dante du XIXe siècle, la plume de Victor Hugo, pour décrire dans ses émouvantes péripéties, pour peindre dans son effrayante vérité ce naufrage d’une ville… Les sourds craquements des maisons qui s’effondrent, le bruissement farouche des eaux parmi les décombres, les cris de détresse des parents qui s’appellent et se cherchent dans les ténèbres, l’effarement des femmes échevelées, demi-nues, les clameurs entrecoupées d’effrayants silences, des meubles de toutes formes, des portes arrachées de leurs gonds, des débris de toitures, des berceaux d’enfants, des cadavres roulant pêle-mêle, s’entrechoquant avec fracas dans les courants ! […] Que d’enfants orphelins ! Que de mères en deuil ! Fatale nuit ! »

É. Bresson, La Réforme, 30 juin 1875 dans : Les inondations de 1875 dans le Sud-Ouest, 1875

Au matin du 24 juin, le niveau baisse. La municipalité organise le sauvetage. Grâce au rapport publié en juillet 1875 par les Hospices de Toulouse, nous savons que les malades avaient été évacués dès le 23 juin. Le 24, les ambulances transportent morts, blessés et mourants à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques.

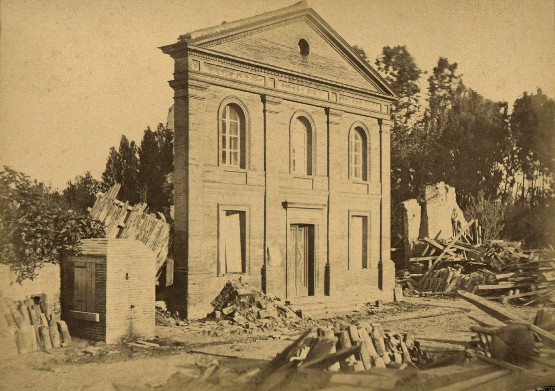

Le bilan est terrible : 209 morts à Toulouse, 1400 maisons détruites, 25 000 personnes sans abri, des quartiers entiers rayés de la carte, presque tous les ponts balayés par les flots. Les hôpitaux Saint-Jacques et de la Grave sont submergés et forts endommagés, les abattoirs également. L’effroi est total.

Une région frappée, une nation mobilisée

Toulouse n’est pas la seule. C’est tout le Sud-Ouest qui est sous les eaux : la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne et même le Gers, l’Aude et l’Ariège sont touchés. Castelsarrasin déplore 50 morts, Moissac compte 70 maisons détruites, Agen est inondée, Foix et Pamiers voient leurs usines détruites. Le village de Verdun en Ariège, frappé par la rupture d’un barrage sur un ruisseau, perd la majorité de ses maisons.

Les pertes agricoles sont immenses, les infrastructures sont balayées. L’économie régionale est à genoux. Partout, les habitants fuient, pataugent et reconstruisent.

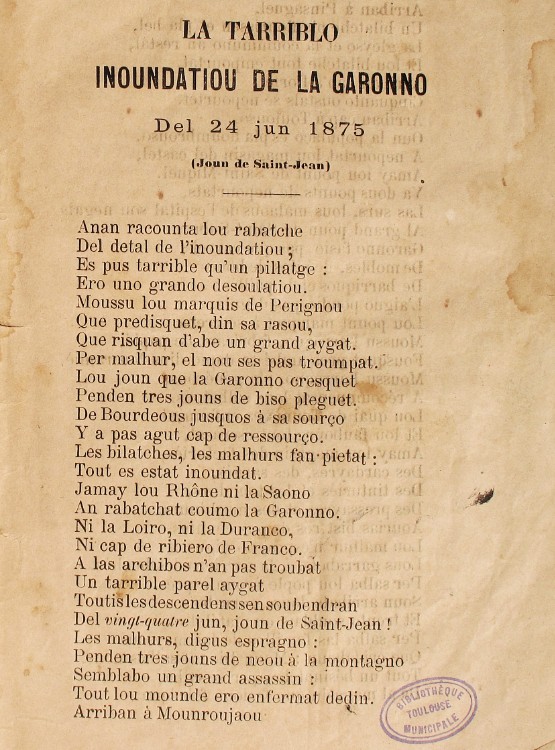

Mais la mobilisation est immédiate. Dès le 24 juin, les secours s’organisent sur place : l’armée intervient, les dons d’argent, de linge et de nourriture affluent à la mairie. Au niveau national, une immense chaîne de solidarité se met en place et les journaux ouvrent des souscriptions. Des spectacles sont donnés au profit des sinistrés, comme la lecture d’un poème d’Henri de Bornier devant la Comédie Française. En 1882, Emile Zola s’inspire de ce drame dans sa nouvelle Le capitaine Burle. Des poèmes crient la douleur face aux colères du fleuve, dont certains sont écrits en occitan.

Le président Mac Mahon se rend sur place. Des processions religieuses ont lieu, des messes sont dites dans toute la France. La Semaine catholique de Toulouse signale des quêtes entre le 27 juin et le 12 septembre. La presse régionale et nationale s’empare de cette tragédie et publie les récits poignants des rescapés.

Le temps des leçons

La catastrophe de 1875 reste gravée dans l’histoire urbaine de Toulouse. C’est un choc, mais aussi un tournant : la ville comprend qu’elle doit se défendre durablement contre la Garonne. L’administration impose de nouvelles normes de construction : murs en maçonnerie solide, fondations profondes, élévation des habitations au-dessus du niveau de la crue.

Le débat sur le reboisement des montagnes prend de l’ampleur. Déjà, certains s’inquiètent des effets du déboisement sur la violence des crues. Mais l’ingénieur du Bazacle, M. Roux, prévient (dans une lettre publiée en 1875 dans Les inondations de 1875 dans le Sud-Ouest) : replanter prendra des siècles. Il faut agir vite en construisant des lacs artificiels dans les Pyrénées pour stocker les excédents d’eau, comme le lac d’Oô ou ceux de la Neste. Il calcule qu’il aurait suffi de retenir la moitié des eaux (432 millions de m³) pour éviter la majorité des dégâts.

![Charles Mercereau, Lac et Cascade d'Oo [i.e. Oô] près Luchon, 1873, Rosalis](https://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/rosalis/sites/default/files/inline-images/13_Lac_et_Cascade_d%27Oo_555x370.jpg)

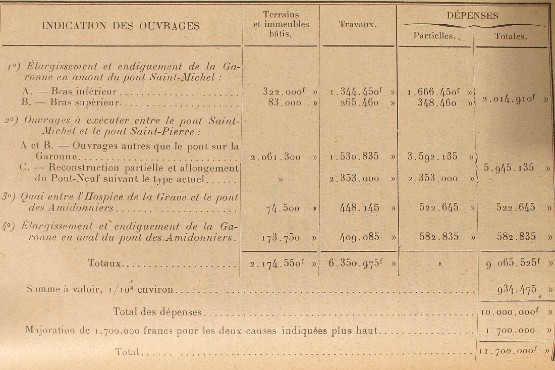

La ville lance aussi de grandes réflexions. Des rapports conservés à la Bibliothèque de Toulouse retracent les projets proposés. En 1917, l’ingénieur M. Pendariès suggère quatre solutions différentes. En 1930, une enquête publique invite les Toulousains à choisir la plus adaptée de ces solutions.

Ces catastrophes naturelles ont contribué à la prise de conscience écologique. En effet, cette idée fera son chemin et inspirera plus tard les politiques d’aménagement du territoire, et la gestion des risques naturels dans les vallées fluviales. Aujourd’hui, à l’heure où les enjeux climatiques ravivent la crainte de catastrophes naturelles, raviver cet épisode dramatique, c’est non seulement rendre hommage aux victimes, mais aussi nourrir notre réflexion sur l’aménagement urbain, la solidarité, et la résilience des villes.

L’inondation de 1875 ne laisse pas seulement des ruines derrière elle. Elle révèle la vulnérabilité d’une ville face à son fleuve, mais aussi la solidarité d’une population face à la tragédie. Elle a façonné durablement l’aménagement urbain de Toulouse et nourri une mémoire collective encore vive.

La ville de Toulouse commémore en 2025 les 150 ans de cette tragédie. À cette occasion, elle propose tout au long de l'été une série d'animations (exposition, escape game, fresque artistique...) pour sensibiliser le grand public au risque d'inondation. Les chercheurs d’aujourd’hui continuent également à se poser les mêmes questions que les ingénieurs de l’époque : Comment une telle catastrophe a-t-elle pu avoir lieu ? Comment atténuer le risque de récidive ? Un colloque est ainsi organisé par l’Université Jean Jaurès du 23 au 25 juin 2025.

Pour aller plus loin...

Sources conservées à la Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Toulouse

-

Antoine Provost, Inondation de Toulouse : 23 juin 1875, album photographique, Bibliothèque de Toulouse, Res. B XIX 138

-

J. Sirven, Les inondations de 1875 dans le Sud-Ouest : Toulouse, Castelsarrasin, Moissac, Agen, éditeur : La Dépêche, Paris, Toulouse : 1875, Bibliothèque de Toulouse, Lm C 11684

-

Théophile Astrié, Les drames de l’inondation à Toulouse, Paris, Toulouse : 1875, Bibliothèque de Toulouse, Lm D 4346

-

M. A. Deyres, Hospices civils de Toulouse, Inondation des 23 et 24 juin 1875, séance de la commission administrative des hospices du 12 juillet 1875, Toulouse : 1875, Bibliothèque de Toulouse, Lm C 1979

-

La Fée des Pyrenees ou L'Inondation de Toulouse. Ode en vers romans, Montpellier : 1875, Bibliothèque de Toulouse, Lm C 2076

-

La semaine catholique de Toulouse, juin-septembre 1875, Bibliothèque de Toulouse, LP 1561

-

Journal de Toulouse, juin-septembre 1875, Bibliothèque de Toulouse

-

La Dépêche, juin-septembre 1875, Bibliothèque de Toulouse, P 011

-

Jean-Bernard Arquié, La tarriblo inoundatiou de la Garonno del 24 jun 1875, 1876, Bibliothèque de Toulouse, Lm C 6676

-

Edouard Harlé, Notes sur la Garonne, dans : Societe d'Histoire naturelle de Toulouse, XXXIIe, 1899, Bibliothèque de Toulouse, Lm C 2273

-

Jules Serret, Les débordements de la Garonne et de ses affluents depuis les temps anciens jusqu’à nos jours, Agen : 1900, Bibliothèque de Toulouse, Lm B 130

-

Pendariès, Avant-projet de défense de Toulouse et plus particulièrement du faubourg Saint-Cyprien contre les inondations de la Garonne, Toulouse : 1917, Bibliothèque de Toulouse, Lm C 725

-

Paul Pujol, Projet de défense et d'embellissement du faubourg Saint-Cyprien, Toulouse : 1918, Bibliothèque de Toulouse, Lm C 15595

-

Société des Toulousains de Toulouse, La défense de Toulouse contre les inondations : objections aux projets de M. l’ingénieur en chef Pendariès, Toulouse : 1922, Bibliothèque de Toulouse, Lm C 11503

- Département de la Haute-Garonne, Défense de la ville de Toulouse contre les inondations de la Garonne : Etudes et décisions diverses, période comprise entre le 3 octobre 1918 et le 15 mai 1930, Toulouse : 1930, Bibliothèque de Toulouse, Lm C 4961