Sur les traces de Riquet : redécouvrir l’histoire du canal du Midi

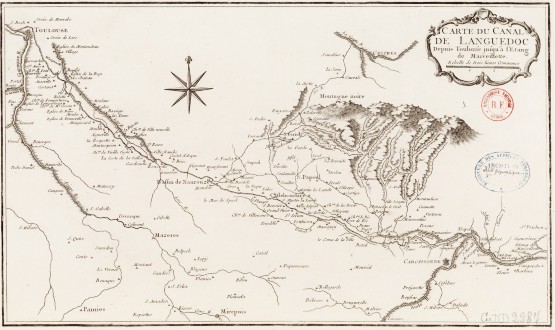

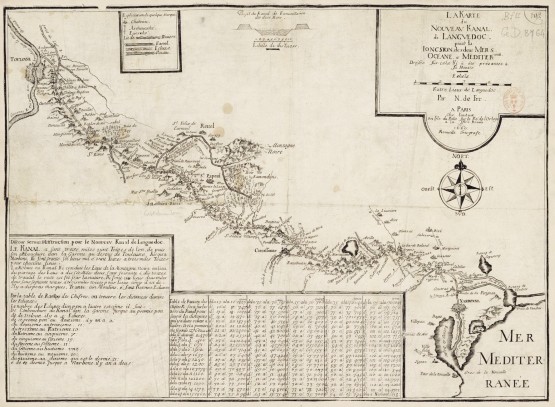

À l’occasion de la mort de Pierre-Paul Riquet, le 1er octobre 1680, Rosalis met à l’honneur sa plus grande réalisation, le canal du Midi, qui fut l’un des plus grands chantiers du 17ᵉ siècle en France ! Cette voie d’eau artificielle, reliant Toulouse à la Méditerranée, doit accomplir un rêve pensé depuis l’Antiquité : unir l’océan Atlantique à la mer Méditerranée sans avoir à contourner la péninsule ibérique. Véritable prouesse d’ingénierie, le canal du Midi est aussi une aventure humaine et politique exceptionnelle, portée par la vision obstinée de Pierre-Paul Riquet, un homme de finances devenu bâtisseur.

À Toulouse, point de départ de ce fleuve domestiqué par la main de l’homme, le projet prend vie, transformant la ville en centre névralgique de l’ambition royale et languedocienne. Aujourd’hui encore, le canal du Midi fascine autant par sa beauté que par l’audace qu’il incarne.

Un rêve ancien devenu réalité

Depuis des siècles, l’idée d’un canal reliant les deux mers hante les esprits des ingénieurs et des souverains. François Ier, Henri IV et Louis XIII y songent tour à tour, conscients des avantages commerciaux et militaires d’une telle voie navigable. Mais un obstacle semble insurmontable : l’alimentation en eau. Comment faire franchir aux bateaux le seuil de partage des eaux entre les bassins versants de l’Atlantique et de la Méditerranée ?

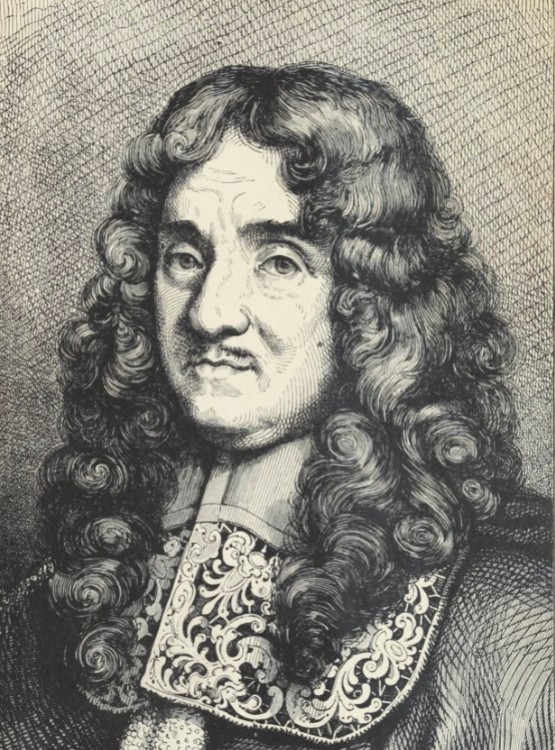

C’est ici qu’intervient un homme hors du commun : Pierre-Paul Riquet.

Né à Béziers vers 1609, enrichi dans l’administration des gabelles, Pierre-Paul Riquet s’installe à Revel puis à Toulouse. Sa fortune lui permet d’investir dans des activités commerciales prospères, mais c’est son goût pour les défis techniques qui va orienter sa destinée. À partir de 1661, il se consacre à un projet gigantesque : résoudre le problème de l’approvisionnement en eau du futur canal. Son idée est révolutionnaire : détourner les eaux de la Montagne Noire pour les acheminer jusqu’au seuil de Naurouze, point culminant du futur tracé.

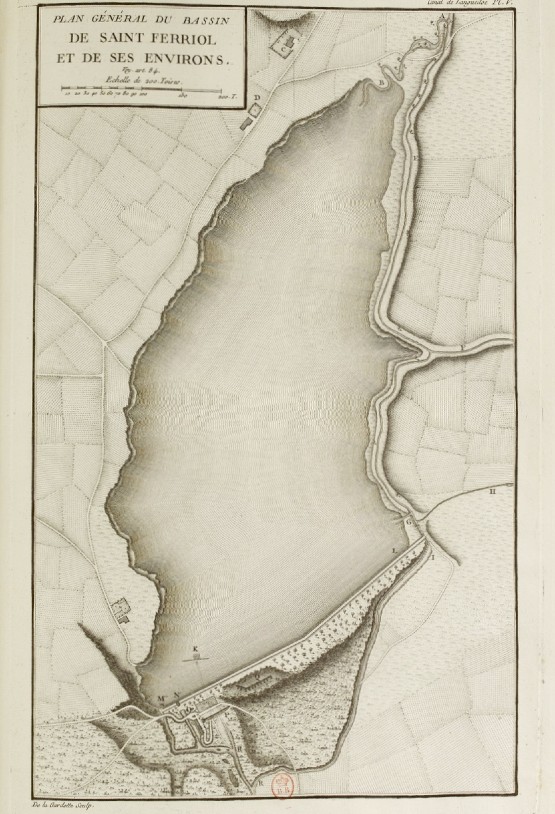

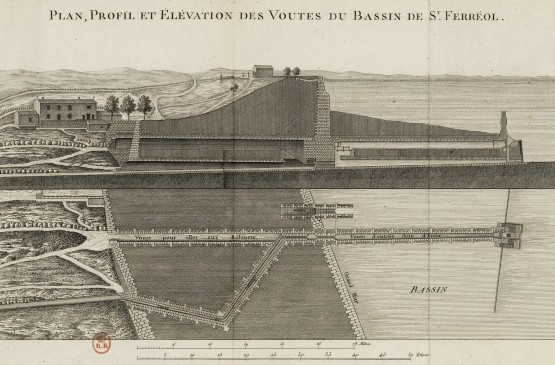

En 1665, il fait creuser une rigole d’essai entre Revel et Naurouze. L’expérience est concluante. Il conçoit alors le plan du gigantesque réservoir de Saint-Ferréol, premier barrage-réservoir moderne d’Europe.

Riquet sait qu’il ne pourra pas convaincre le roi sans alliés. Il s’appuie sur le soutien décisif de l’archevêque de Toulouse, Charles-François d’Anglure de Bourlemont, président des États du Languedoc, qui plaide sa cause à Versailles. Il bénéficie également de l’expertise de François Andréossy, ingénieur hydraulicien et cartographe, chargé de lever les plans du projet. Finalement, en 1666, Louis XIV signe l’édit royal autorisant la construction du canal royal du Languedoc dit aussi canal du Midi. Le rêve devient réalité.

Le plus grand chantier d’Europe au 17ᵉ siècle

Le chantier s’ouvre en 1666 et durera quatorze ans. Avec près de 10 000 ouvriers mobilisés, c’est le plus grand projet de construction civile de son époque. Le coût est colossal : 15 millions de livres, dont un tiers payé par le Trésor royal, huit millions et demi par les États du Languedoc, et deux millions par Riquet lui-même, qui y engloutit sa fortune.

Riquet innove dans la gestion sociale de son chantier. Les ouvriers sont logés dans des habitations construites pour eux, paient un loyer minime et, fait exceptionnel, sont rémunérés même en cas de maladie ou de jours fériés.

Les défis techniques sont immenses. Le premier est d’amener l’eau de la Montagne Noire jusqu’au seuil de Naurouze, à 189 mètres d’altitude. Le système mis en place (rigoles, dérivations, barrages, notamment celui de Saint-Ferréol) constitue une prouesse hydraulique. Le deuxième défi est la construction d’ouvrages d’art inédits comme :

- le barrage de Saint-Ferréol, plus grand d’Europe à l’époque,

- le tunnel de Malpas, premier tunnel navigable au monde,

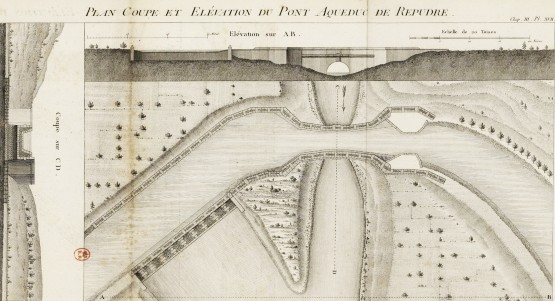

- l’aqueduc de Répudre, le plus ancien pont-canal encore existant,

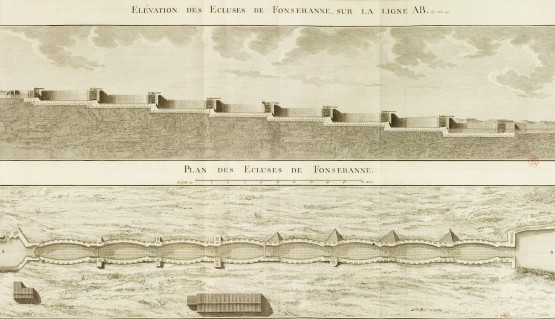

- les écluses de Fonserannes près de Béziers, avec neuf bassins en enfilade,

et bien sûr, les 64 écluses réparties sur l’ensemble du tracé.

À Toulouse, le chantier se concentre sur le port Saint-Étienne (actuel port Saint-Sauveur), construit pour recevoir les marchandises et organiser leur redistribution. Le canal transforme la ville en un carrefour commercial inédit, ouvert sur la Méditerranée.

Toulouse, carrefour et vitrine du canal

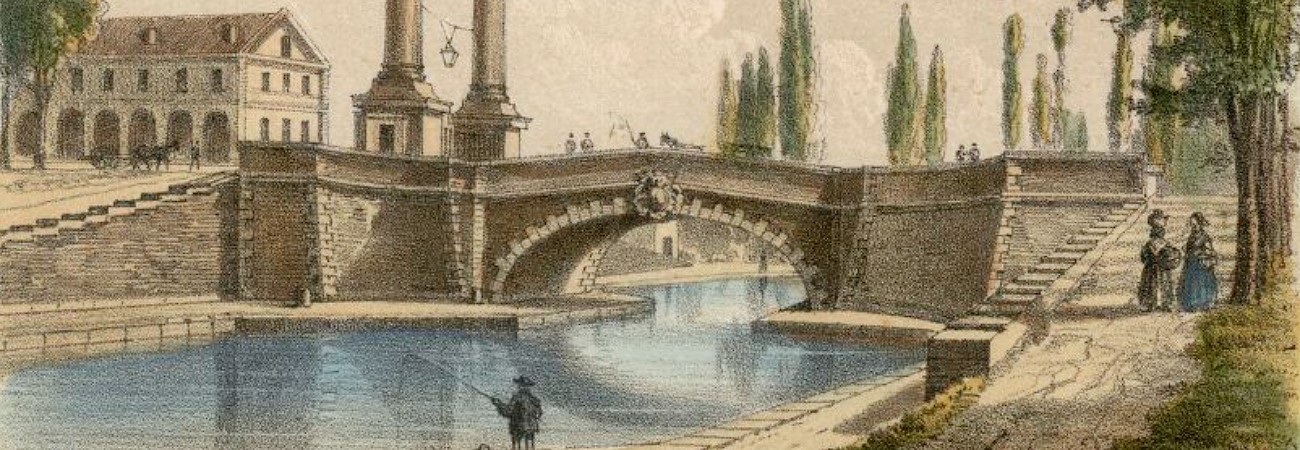

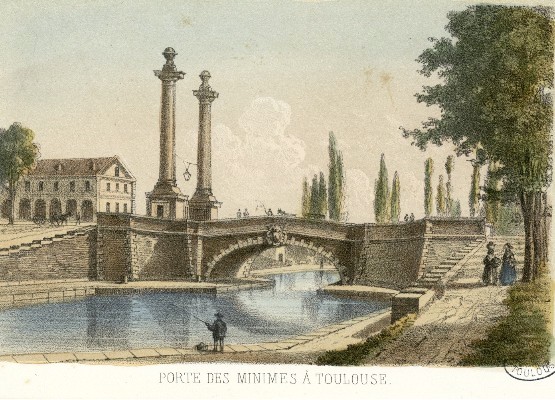

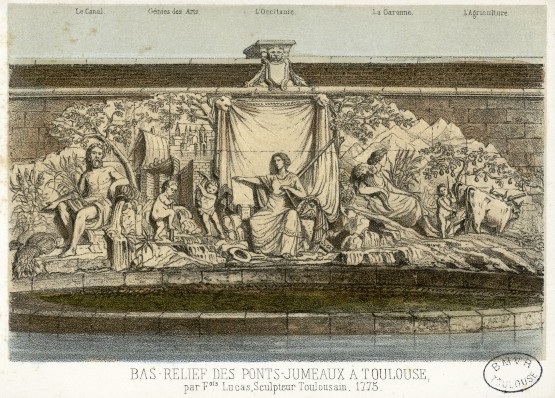

Toulouse est la porte d’entrée du canal du Midi. C’est ici qu’il s’élance vers l’est, traversant la Garonne grâce au canal de Brienne et rejoignant les Ponts-Jumeaux, carrefour des voies d’eau. À cet endroit, se rencontrent le canal du Midi, le canal de Brienne (achevé en 1775) et, plus tard, le canal latéral à la Garonne (XIXᵉ siècle). Ce nœud fluvial symbolise la centralité de Toulouse dans le réseau navigable du sud-ouest.

Pour célébrer ce haut lieu, un bas-relief monumental en marbre de Carrare, sculpté en 1775 par François Lucas, orne les Ponts-Jumeaux. Il représente l’Occitanie ordonnant au canal de couler de la Méditerranée vers l’Océan, tandis que la Garonne, couronnée de roseaux, assiste à la scène. C’est l’expression artistique et politique de la grandeur d’un chantier voulu par Louis XIV et porté par les élites locales.

La vie quotidienne autour du canal toulousain est également marquée par son animation : des péniches halées par des chevaux, des lavoirs utilisés par les riverains, et une effervescence commerciale nouvelle. Toulouse, ville de parlement et de négoce, s’impose comme une métropole du sud-ouest irriguée par l’eau.

Héritage d’un chef-d’œuvre

Le 19 mai 1681, le canal est inauguré à Castelnaudary, six mois après la mort de son créateur. Riquet, qui s’était épuisé à la tâche, est enterré à Toulouse dans la cathédrale Saint-Étienne. La cérémonie est présidée par le cardinal de Bonzi, archevêque de Narbonne.

Dès sa mise en service, le canal est salué comme un prodige. Le Journal des Savants en 1688 le décrit comme un ouvrage « à venir voir du bout du monde ». En une semaine, on peut désormais naviguer de Toulouse à Agde. Vauban, mandaté par le roi, inspecte l’ouvrage et propose quelques améliorations, mais reconnaît la valeur du projet.

Le canal connaîtra des prolongements : en 1776, la construction du canal de jonction à la Robine pour relier Narbonne ; au 19ᵉ siècle, le canal latéral à la Garonne, pour compléter l’union des deux mers par voie navigable.

Aujourd’hui, le canal du Midi est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996. Il n’est plus le poumon commercial qu’il fut, mais il est devenu un axe touristique majeur, prisé des plaisanciers et des cyclistes. Ses platanes, ses écluses et ses ports demeurent autant de témoins vivants d’un projet hors normes.

Pour aller plus loin...

- Blog Gallica, article par Françoise Deherly, Le canal du Midi a 350 ans

- Site internet : Canal du Midi.com, Le canal du Midi en bref : carte, dates et chiffres clés

- Site internet : Voies Navigables de France, Une histoire simplifiée du canal du Midi

- Gérard Crevon, Pierre Paul Riquet, l'audace et la ténacité : la construction du canal du Midi et du port de Sète, Paris : Vérone éditions, 2024

- Jean-Christophe Sanchez, La vie sur le canal du Midi de Riquet à nos jours quatre siècles d'histoire en Languedoc, Morlàas : Cairn, 2022

- Jacques Arlet, La vie à Toulouse sous Louis XIV, Portet-sur-Garonne : Loubatières, impr. 2012

- Philippe Calas, Mémoire en images : Le canal du Midi, Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) : A. Sutton, 2005